夜のプールに脚をひたすやうに降りてゆく階段が地下劇場へと続く

長電話終へたる部屋の遠き無音 ネアンデルタールの洞窟に似しか

悲し、とふ言葉が今朝はうすあをき魚の骨格となりて漂ふ

現実と重なり合うようにして、半透明のまぼろしが浮かび上がっている。ときにまぼろしは喩のかたちを取ることもあるけれど、主たる現実に対する従として控えることはなく、いきいきと脈打って歌のなかに立ち現れている。場合によっては喩にさえおさまらず、現実そのもののような顔をしてはばからない。

そのなまなましさは、作者が思いついたイメージという印象を与えない。どちらかというと、歌によってなにか別次元の現実を掬い上げているかのような手ざわりがある。この手ざわりの根拠はなんなのか、すこし考えてみたい。

✕

いちどまぼろしからは離れて、この歌から取り掛かることにしよう。

円周率がピザをきれいに切り分けて初夏ふかぶかと暮るる樫の木

この歌には省略がある。ピザを切り分けているのは円周率ではなく、円周率を用いてカッターを入れる人間であるはずだ。しかし人間は省略され、仕組みそのものが意思を持つ主体として行為するかのような記述がなされている。

たとえばこういう省略を説明する概念として、これまで「解像度」という語が使われることがあった。この語に関するもっともよく知られた説明は、堂園昌彦が吉田恭大の歌集『光と私語』に寄せた栞文「都市そのものである歌集」だろう。すこし長く引用する。

朝刊が濡れないように包まれて届く世界の明日までが雨

(中略)「雨の日は朝刊が濡れないように新聞配達の人がビニールに包んで届ける、そして天気予報によれば明日も雨のようだ」という事実から、新聞配達の人が朝刊を包むことと、天気予報で明日まで雨とわかること、という二つの人為的な要素が省略されることで、まるで私たちの生活のための便利なシステムが、人間が介在しない自然現象として起きているような、そんな奇妙な感覚を抱かせる。そして、そのように捉えた世界はどことなくノスタルジックで、魅力的な相貌を帯びているのだ。

吉田くんの短歌の特異なところは、通常の短歌が細部の描写へと没入していくのとは反対に、ちょうどカメラの解像度をわざと下げるようにディテールをあえて無視しているところだと思う。そのことが逆に、物事の構造自体に潜んでいる、奇妙さや寂しさや抒情をあぶりだしている。

ここは冬、初めて知らされたのは駅、私を迎えに来たのは電車

「冬」という季節、「駅」という場所、「電車が迎えに来た」という出来事は描かれている。一方でここがどこなのか、何を知らされたのか、なぜ電車が迎えに来たのかは説明されていない。詳細抜きに出来事の周辺情報ばかりが描写されるが、強いノスタルジーの気配が読む人のこころを揺さぶる。(※1)

ここで堂園昌彦が「解像度を下げる」という言い方で表している操作に、厳密には二種類あることを指摘しておきたい。正しく「解像度を下げる」と呼ぶべき操作が行われているのは〈ここは冬、初めて知らされたのは駅、私を迎えに来たのは電車〉のほうで、この歌ではたしかに時期が「冬」、場所が「駅」と低解像度で差し出されている。

〈朝刊が濡れないように包まれて届く世界の明日までが雨〉においては同様の処理は見られない。たとえば登場するモチーフの「朝刊」や「雨」が、なにか具体的な事物から抽象化された語だというわけではない。ここで行われているのは、論理的に考えれば存在するはずの特定の工程や仲介者を、記述のうえでは消してしまうという操作である。解像度の高低ではなくて、そもそも不可視化されている。

同じ省略でも、ものは見せておいて情報量を削減することと、存在そのものを消してしまうことは違う。前者を「解像度を下げる」と呼ぶのなら、後者も画像編集の比喩に載せて「透明化する」と呼ぶのがふさわしいだろう。

✕

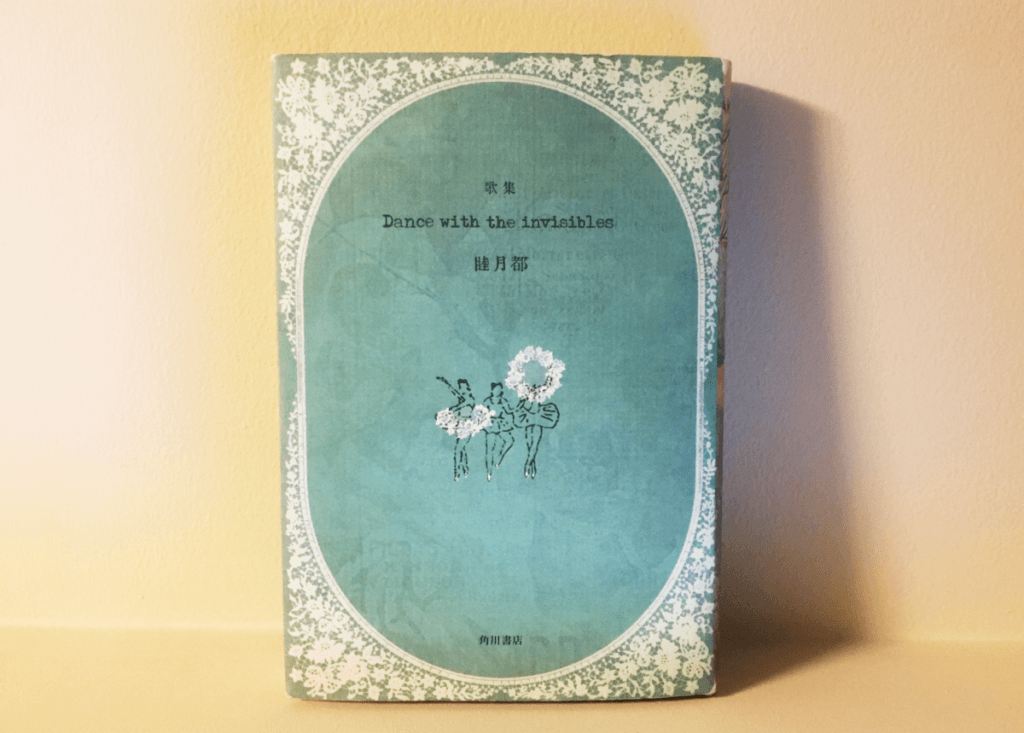

このように省略を区別してみれば、『Dance with the invisibles』では「透明化」の操作をしばしば見つけられることに気づく。

君の家に檸檬の木あり檸檬の花咲けりとふ声けさは聞きたり

にはとりは恐竜の裔うつくしき恐竜族の胸ひらきゆく

わたしたちの定員二名の箱舟に猫も抱き寄す 沈みゆかなむ

一首目では「声」の主が、二首目では「恐竜」が「にはとり」に至るまでの過程が透明化されている。

三首目はすこし変則的だが、いわば「常識」が透明化されていると考えてみたい。定員二名ということは、このボートが乗せられるのは人間二人まで。もし猫が加われば、定員を超えたボートは沈んでしまうはず……。なんだかシンプルな数式のような思考回路である。常識的に考えれば、定員二名といってもある程度の誤差は想定しているだろうから、猫一匹の重量で沈んでしまうとは考えづらい。けれどもこの歌は、常識を意図的に省略して原則にのみ照らし合わせ、いわば本来的な世界を描写してみせている。

「常識を透明化している」という少々突飛な読みに無理がないと思う理由は、「常識によって透明化される」事象をこの本が扱っていることにある。

春の二階のダンスホールに集ひきて風をもてあますレズビアンたち

手を振りて駅に別れれば明日にはまた透明の女に戻るわれらか

お母さんわたし幸せなのと何度言つても聞こえぬ母よ 銀杏ふる日の

今日わたしたちの社会は、性と恋と家にまつわるストーリーをひとつの中心的な規範に置いている。つまり、二人の男女が恋愛し、結婚し、性行為をもって子をなし、愛のある家庭を築き、子が成長してまた異性と出会うというストーリーだ。たとえば、かつて国民的ヒットとも言うべき流行を見せた星野源の『恋』には次のような一節がある。

意味なんか

ないさ暮らしがあるだけ

ただ腹を空かせて

君の元へ帰るんだ

物心ついたらふと

見上げて思うことが

この世にいる誰も

二人から(※2)

〈この世にいる誰も二人から〉という、それ自体は否定しづらい事実ベースの記述に留める手つきは巧妙と言うべきかもしれないが、いずれにせよこの歌詞が徹底して訴求しているのは先に述べたような「男女が出会い、家庭を築くことのすばらしさ」である。これを前提とした世界においては、このストーリーから逸脱した属性は透明化される。異性愛以外がまるで存在しないかのように見えなくなった視界のなかで、レズビアンは、男性と恋愛して子を産み育てるはずの、それができなければ不幸な生を送るはずの「ふつうの女」と映るだろう。

『Dance with the invisibles』が試みているのはおそらく、そのように存在を透明化してくる、いわゆる「常識」の側を、鏡をもって反射するように透明化し返すということだ。透明化は社会やそこに住む人々が行使する権力でありながら、その短さゆえになにかを選んで特権的な題材とする短歌定型の運命でもある。睦月都はおそらく、この運命を権力として活用しているのである。

人らみな羊歯の葉ならばをみなともをのこともなくただ憂ふのみ

✕

「透明化」について踏まえれば、冒頭に述べた半透明のまぼろしについてたとえばこんなことが言える。ひとつの常識、あるいはそれが形成するひとつの現実の透過率を下げたとき、天秤が釣り合いを取ろうとするように、これまで透明だったものが逆に色と形を持って浮かび上がるのだとしたら。

ここはかつてタクシー乗り場だつた場所 夜の影に影ひとつ重ねて

葉漏れ陽を白い日傘にうけるとき浮きあがる屋上遊園地

わが生まぬ少女薔薇園を駆けゆけりこの世の薔薇の棘鋭からむに

だとしたら、まぼろしは透明と不透明を好き勝手に操作したことの、いわば副作用とも呼ぶべき現象なのかもしれない。すでにここないはずの「タクシー乗り場」が歌のなかに立ち上がり、その場所に重なってしまうこと。日傘に屋上遊園地が浮かび、〈わが生まぬ少女〉が駆けること。唯一の現実だと思い込んでいた張りぼてのうしろに、「まぼろし」などではなくて確かにずっと存在していたものたちが、すこしずつ影を濃くしていく。それはたとえば、異性愛を前提とする何者かにとって、その世界像がなにかのきっかけで薄らいだとき、はじめて同性愛者が目に入ることにも相似している。

ひとつの現実に重なりながら、また別の現実に身を置き、透明とされるものを不透明にして、不透明だったはずのものを透明化する。まるで魔法のように聞こえるけれど、実のところそれは現代の生活における実際的な営みそのものでもある。その見地に立てば、『Dance with the invisibles』に関して述べるべきは不可思議さより誠実さかもしれない。すくなくとも「まぼろし」は、見ようとしないものに見ることはできないのだ。

引用元

(※1)「都市そのものである歌集」(堂園昌彦)、引用歌はすべて『光と私語』(吉田恭大)より。

(※2)『恋』(作詞:星野源、作曲:星野源)

その他、引用表記のない短歌はすべて『Dance with the invisibles』(睦月都)より。